《小学校英語》「音あそび」をしよう!- STEP 4「日本語をアルファベットで表してみよう ~ ローマ字① 《無声音の子音から始まる行》 ~」

◆STEP 4:日本語をアルファベットで表してみよう ~ ローマ字 ① 《無声音の子音から始まる行》 ~

STEP 3 では音声で慣れ親しんだ英語の語について、その「はじめの子音」を取り除いてできる語と聞き比べを行いながら、「子音の音の存在」に気付き、それを発音する活動を行いました。続く STEP 4 では、その「子音の音への気付き」を、アルファベットを用いた日本語の仮名文字の表記法である「ローマ字」の学習に応用してみたいと思います。

◆指導のヒント

ローマ字は Romanization of the Japanese Language(日本語のローマ字表記)と呼ばれるように、ローマ文字(アルファベット)を、日本語の音声を表すように組み合わせた表記法です。アルファベットにはそれぞれ「名前」と「音」があることは既に触れましたが、その「音」は日本語独自の音やその響きを必ずしも正確に表せるものではありません。

そのため、日本語のローマ字表記にも、「ある音をどのようなアルファベットの組合わせで表すことにするか」について異なる体系(ルール)があります。「訓令式」や「ヘボン式」などと呼ばれる綴り方が存在するのはそのためです。

一般的にローマ字の母音字は a, i, u, e, o(あ、い、う、え、お)と表されます。

さらに「か行」ならば、k という子音字を母音字の前に付けて、ka, ki, ku, ke, ko(か、き、く、け、こ)と表します。

ローマ字指導でよく見られるのは、「か行を、音を伸ばしながら言ってみよう。」、「か~、き~、く~、け~、こ~!」。「あ~、い~、う~、え~、お~。母音の音が残ったね。だから、か行の文字は母音 a, i, u, e, o の前に、k(ケー/ケイ)の文字を書きます。」という説明の仕方です。

これでは多くの子どもたちが、「k(ケー/ケイ)と a(エー/エイ)で ka(か)」という、音が混成する様子を必ずしも表さない形で、ローマ字1つ1つの書き方を機械的に覚えていくことになってしまいます。

他にも、例えば k の文字カードを示しながら、「これと、『あ』( a の文字カードを見せる)を合わせて『か』(ka)だよ」のように、視覚的に子音字と母音字を組み合わせることを見せるだけで終わってしまう場合があります。

一方、英語の母語話者が、例えば k のアルファベットを見て思い浮かべる「音」は /k/ (koala [コアラ] などのはじめの音)です。

これを生かせば、a, i, u, e, o という文字で表される日本語の母音の前に、/k/ という子音の「音」を足せば「か行」なのだと示すことができます。つまり、子どもたちが STEP 3 で2つの英語の語の音を聞き比べながら気づき始めた「子音の音」を、国語科のローマ字学習にも生かすことができるのです。

STEP 4 では、訓令式、ローマ字式で綴りに違いのない「か行」、「ぱ行」、「ま行」、「な行」、「ば行」、「が行」を用いて、「母音を表す文字の前に、『ある音』を表す子音字を付ければよい」というローマ字の基本ルールを理解させることを目指します。そのため、STEP 3 で英語の語から子音を取り出せることを学んだように、まず「日本語の仮名文字も、子音と母音に分割できる」ことに気づかせる活動を行います。この気づきを生かしながら、上述の「行」のローマ字を読む活動も行います。「書く」活動は慣れ親しむ程度とします。

◆所要時間:導入活動のみ 15分/Worksheet 4-1 15分、Worksheet 4-2 15分

|

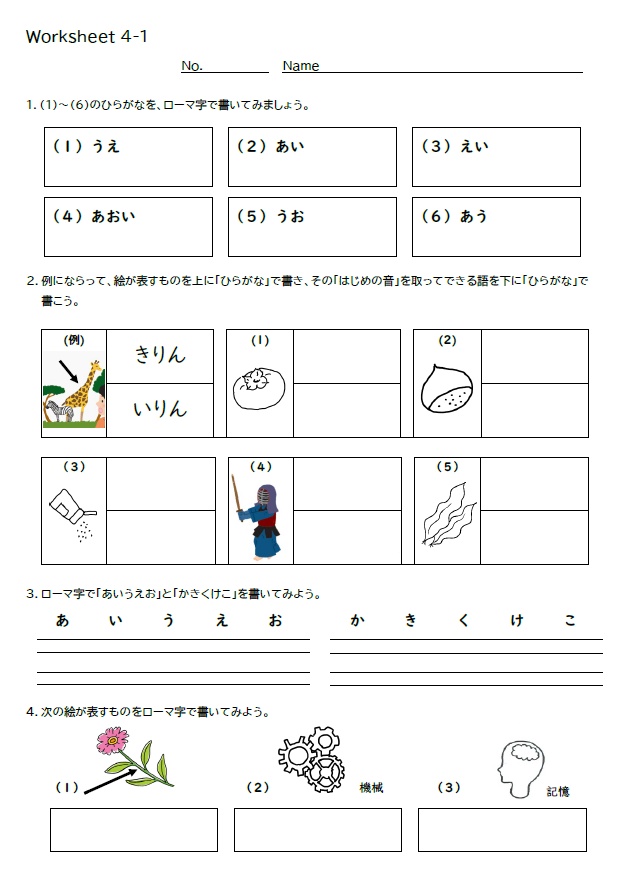

《Worksheet 4-1は、こちら からダウンロードできます》

|

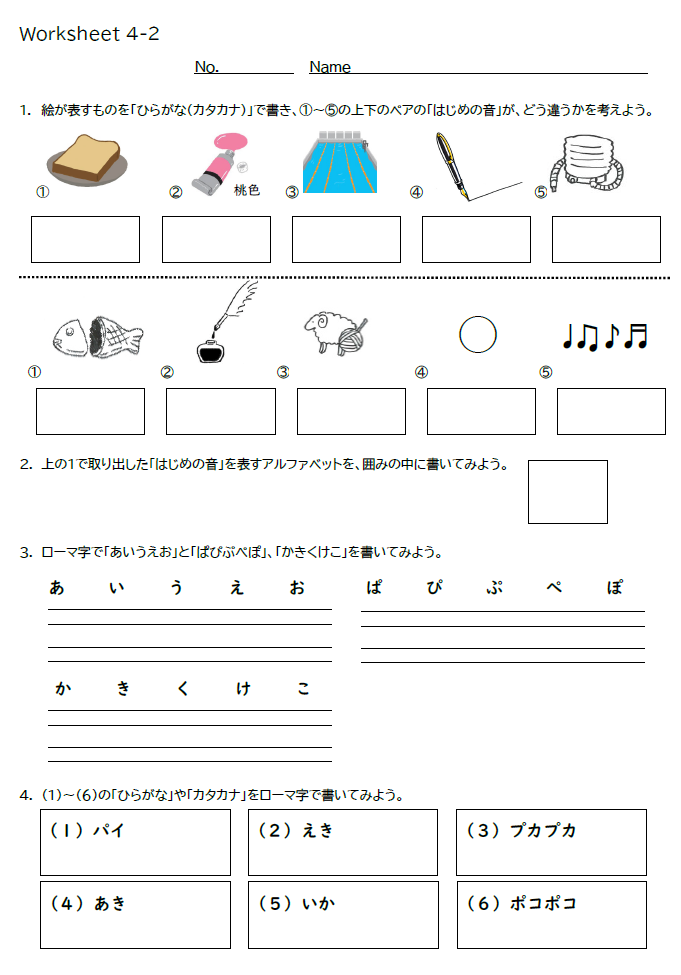

《Worksheet 4-2は、こちら からダウンロードできます》

◆活動のねらい

① 母音が同じ「CV」と「V」から始まる日本語の語を聞き比べ、C の音の有無が違いであることに気づくことができる。

② ①で気づいた子音 C の音を表す文字が分かる。

③ C が日本語の母音を表す文字(a, i, u, e, o)の前にくると特定の「行」の表記となることを理解し、発音できるすることができる。

◆The Flow of Instruction 指導手順

1.「あお(青)」、「あい(愛)」、「いえ(家)」、「うえ(上)」、「えい(魚のエイ)」と言いながら、それらの絵カード(もしくは漢字カード)を黒板に貼り、その下にローマ字で ao, ai, ie, ue, ei と文字カードを並べて示す。これらが「アルファベットで日本語を表す方法=ローマ字綴り」であることを説明し、「あ」、「い」、「う」、「え」、「お」の文字が、それぞれどのアルファベットに対応するかを理解させる。

* あらかじめ子どもたちに母音字5枚の小文字カードを配付しておき、「あ」、「い」、「う」、「え」、「お」を指導者が発音したら、対応するカードを上げさせたりして、まずは「形を認識できる」ことを目指し、アルファベットを見て「読む」ことはその次の段階とする。

2.【日本語の母音を表すローマ字が習得された段階で】 「かめ*」と「あめ」、「きた(北)*」と「いた(板)」、「くま*」と「うま」、「けんどう*」と「えんどう」、「こんぶ*」と「おんぶ」の5ペア(10枚)の絵カードを、それぞれ何を表すかを言いながら、ペアごとに黒板に貼る。

* ローマ字表記のはじめにkが付くもの*と付かないものの間に線を引いて、視覚的に区別して見せるとよい。

3. 「『かめ』と『あめ』、『きた』と『いた』、・・・ 似た響きがしますが、どこが違うかな?」と尋ねて考えさせる。

* あくまでも国語科におけるローマ字学習の一環として行う活動であるため、指示や問いかけは日本語で行います。

4.「はじめの音が違う!」、「『か行』と『あ行』で違う!」、「kが付く!」のように様々な意見が子どもたちから返ってくるので、それらを受けとめながら、「では『かめ』と『あめ』を例に取ると、はじめの音がどう違うかな?どちらに、どんな音が付いているのかな?」と問い直し、「はじめの音」に子どもたちの意識を向ける。

* 「はじめの音」の認識に時間がかかる子どももいるので、ゆっくりと「か」の音を子音と母音に分解しながら、「/k/ … /a/」のように聞かせて気付きやすくさせるとよいでしょう。

5.「か行」から始まる語から /k/ の音が取り出せるようになったら、「この /k/ の音を、ローマ字ではこれ( k の文字カードを示す)で表す」ことを伝える。

* この時までに、「か行」の絵カードの下に、はじめの母音を表す文字カードを貼っておきます。

6.「( k の子音字だけを見せながら)/k/, /k/, (母音字 a の左に k を添えて)『か(ka)』」、「/k/, /k/, き(ki)」 … のように、文字カードを視覚的に用いて、子音と母音が混成によって「か」の文字を表すことを視覚的、音声的に示す。慣れてきたら、子どもたちにも一緒に発音させ、次第に自分で文字の動きを見て発音できるようにする。/k/ と /a/ の音を上手く混成できない子どもがいると予測されるので、「/k/, /k/, か(ka)」を勢いよく、テンポを速くして進めると良い。

7.Worksheet 4-1, 4-2 を使って、「か行」の復習と「ぱ行」の子音 /p/ と母音の組合わせに気付かせる。

8.【発展】 「他に /k/ の音から始まる日本語の語にはどんなものがあるかな?」と尋ね、その語のはじめの /k/ の音を削除して言ってみる。

* 「かば − /k/ = あば」、「かいらんばん − /k/ = あいらんばん」のように言葉遊びとする。

◆ Answers for the worksheets

■Worksheet 4-1

1.(1) ue (2) ai (3) ei (4) aoi (5) uo (6) au

2.(1) かき/あき (2) くり/うり (3) こしょう/おしょう (4) けんどう/えんどう (5) こんぶ/おんぶ

3.a, i, u, e, o / ka, ki, ku, ke, ko

4.(1) kuki (2) kikai (3) kioku

■Worksheet 4-2

1.上の語には、はじめに /p/ の音が付いている。

2.p

3.a, i, u, e, o / pa, pi, pu, pe, po / ka, ki, ku, ke, ko

4.(1) pai (2) eki (3) pukapuka (4) aki (5) ika (6) pokopoko