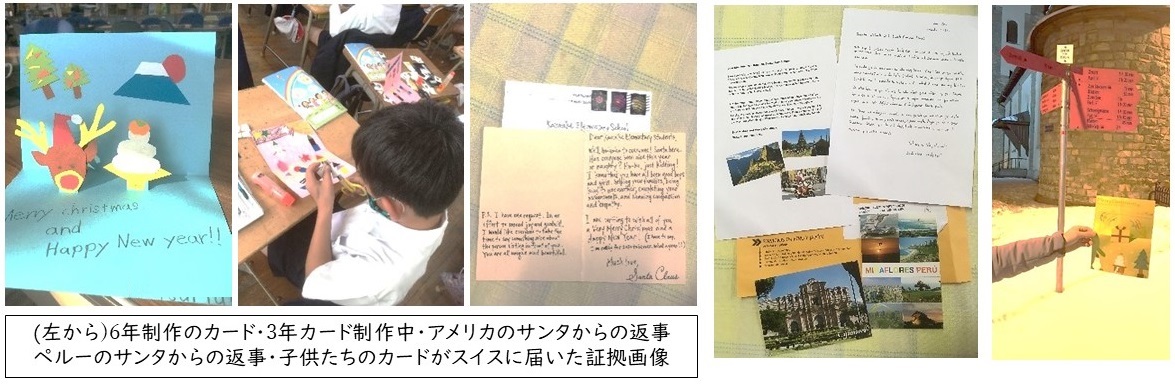

【第18弾】子供も教師も、気負わず、楽しく、自分を出せる授業を目指して

鹿児島市立鴨池小学校

教諭 森木 かずえ 先生

1. 初の専科・休校への戸惑い

2020年度初めての外国語の専科指導教員という立場。どんなふうに授業を進めればいいのか、40人を超えるクラスでの活動量をどう確保するのか、各学年の子供の実態はどのくらいか、その実態に合わせた一単位時間をどう組み立てるのか、評価はどうするのか、頭の中には「How?」という疑問符が渦巻きました。

2. 同じ思いの先生方との取組

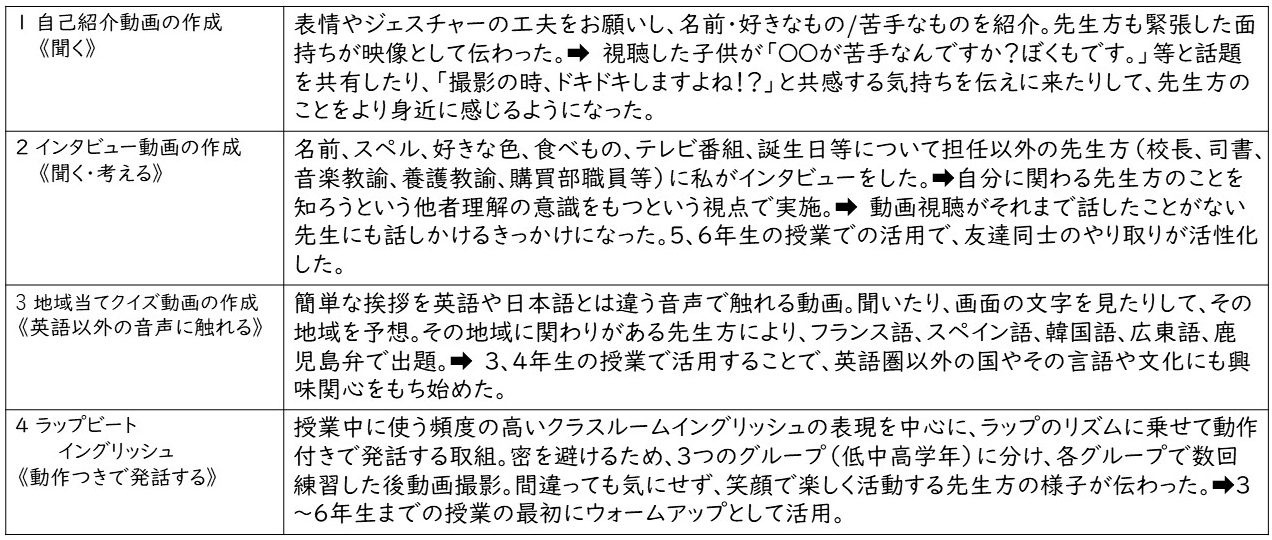

新年度、さあ今からという時の休校。この状況下で何ができるかを考えたとき、子供たちにとって身近な存在である先生方の顔が思い浮かびました。「休校中、子供たちが外国語の音声に触れる機会をもてるように、そして、休校後も授業で活用できるように協力を!」と提案し、この企画を行うことを快諾していただきました。

| 【専科としての思い】➡【先生方の共感・理解・協力】➡【子供の外国語へ意欲喚起】➡【子供の学ぶ意欲持続】 |

完成2.jpg)

どの企画も、先生方なくしては成立しないもので、理解と協力、子供のために・・・という同じ思いを形にできた取組でした。校長先生はじめ身近な先生方が登場し、外国語との関わりを楽しむ様子が子供に伝わったことに意義があったと思います。また、休校明けの授業での動画活用、担任の先生が登場する場の設定により、子供の学びに向かう意欲が更に高まったのは言うまでもありません。

どの企画も、先生方なくしては成立しないもので、理解と協力、子供のために・・・という同じ思いを形にできた取組でした。校長先生はじめ身近な先生方が登場し、外国語との関わりを楽しむ様子が子供に伝わったことに意義があったと思います。また、休校明けの授業での動画活用、担任の先生が登場する場の設定により、子供の学びに向かう意欲が更に高まったのは言うまでもありません。

3. 授業を活性化するための手立て

1 アメリカとのリモート交流

Microsoft Teams を活用して、オレゴン在住の私の親戚家族とつなぎました。現地の道路や車の走る様子を映してもらい、どこの国かを予想する活動をしました。標識、ゴミ箱、郵便ポスト、左ハンドルの車、靴のまま部屋に入る場面に、子供たちは自然と自分の住む日本と比べていました。最終的に、車のナンバープレート「Oregon」からアメリカだと分かり、地図帳で調べてオレゴン州がどこかを探していました。言語の学びに留まらない活動が、言葉の背景にある文化理解に関心を抱かせるのだと改めて実感しました。

また、自己紹介と慣れ親しんだ内容を盛り込んだやり取りにも挑戦。4年は、一日の生活の流れや日本と現地の時刻、天気、5年は、誕生日や勉強したい教科とその理由、6年は、宝物、行きたい国とその理由等を尋ね合う活動です。事前に座席表も送り,名前を呼ばれた子供がドキドキしながら答え、通じたときに笑顔になり、拍手が起こる場面もありました。こうした場の設定で、相手の質問を理解し、答えに対して相手が頷いたり反応したりしながら聞いてくれることに喜びを味わえたようです。答えを聞き、「Me、 too.」「Awesome.」等と自然に反応する子供の姿を見て、やり取りに対し、気負わず、楽しんでいることが伝わってきました。

2 学生支援ボランティアの活用

困り感のある子供の支援に関わりたいという想いをもった学生さん(教育学部とは限りません)が、大学の授業の合間に来校し支援する取組で、現在45名が登録しています。学生さんたちが、子供目線でいっしょに楽しむ様子がうかがえ、それが子供たちの外国語(活動)への意欲アップにつながっている気がします。

(1) アルファベット定着及び文字指導での役割

3、4年生では、アルファベットカードやカードゲームの際に、5、6年生では、アルファベットを聞き取って書いたり、慣れ親しんだ表現を使って自分のことを簡単な文に書いたりする活動で支援をもらっています。発話や文字指導で、戸惑っている子供にヒントを出したり、いっしょに取り組んだり、実際に書いてみせたりしてもらうことで、安心して活動に取り組めています。さりげない称賛を心掛けている様子に私自身が学ぶこともありました。

(2) やり取り場面での役割

慣れ親しんだ表現を使ってやり取りする際には、学生ボランティアが直接子供の相手になったり、子供同士のやり取りの傍らでアドバイスしたりします。子供が思考して発話する際、分からないときや自信のないときに、すぐに対応できる存在です。振り返りカードにも「わからないとき、すぐ質問できるので緊張しなくてすむ。」という感想もありました。支援の学生は時間やクラスで違いますが、人数がいれば、各グループに寄り添えるため、活動(やり取り)の充実が図れ、活動量の確保ができます。

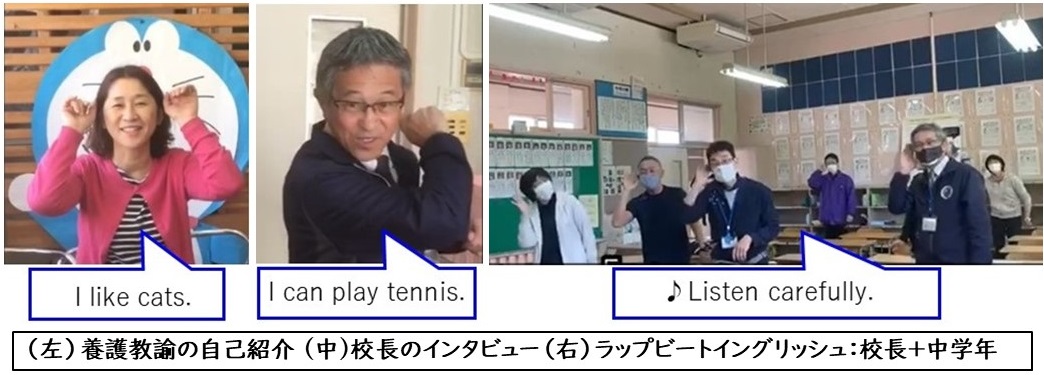

3 「ワクワク感」を意識した取組

3年生Let‘s Try1の「Unit7 This is for you.」の活動から発展したカード作りを企画。11月上旬、海外のサンタにカードを送ることを知らせると、3年生に限らず、4年から6年の子供たちも目を輝かせました。3年は色・形カードを発話しながら切り取り、冬を表す模様を作って貼る活動、4年は、示した冬の挨拶表現の小文字のスペルを確認しながら、図工の学習と絡めた制作活動、5、6年は、自由に絵を描いたり切り絵をしたりすることに加え、提示した挨拶表現から選択して、その文章を視写する活動を取り入れました。海外在住の私自身の知り合いに連絡したところ、即快諾。しかも、サンタとして学校宛てに返事のカードも送ってくれるとのこと。折角なので、各国の言語で書いてもらうこともお願いし、切手や文字も異文化理解の素材として活用できると考えました。コロナ禍により、日本に届くまでに予想以上の日数がかかったり、その国自体が海外からの郵便を受け付けなかったりする状況ですが、2学期末までに届いた返事を授業で紹介したときには、実際に返事がきたことに目を丸くして驚きと喜びを隠せない様子でした。3学期始めの授業では、「本当に届いているのかなあ。先生が返事を書いたでしょう!」と未だ信じていない子供にも、海外にちゃんと届いた、送られてきた証拠画像を紹介することができ、自分たちのカードと共に写っている景色や街並み等をもとにクイズも出題しました。ちなみに、送った国は、アメリカ、イギリス、カナダ、スイス、カザフスタン、タイ、香港、ウルグアイ、ペルー、ニュージーランドの10か国です。

4. 今後の課題

1 評価の在り方

子供一人一人の実態把握と同様、苦労しているのが評価です。今まで、外国語の評価についての研修を受けたり、県内外の先生方に尋ねたりして、「こうすればいいんだ」と分かった気になるのですが、いざ子供たちを前にして授業を進めた後、授業中の見取りが十分でないことを実感するのです。そこで、1学期後半から、鹿児島市から派遣されるAEA(Assistant Teacher of English Conversation Activity:英会話活動協力員)が授業に入る時間は、評価につながるような印(マーク)を座席表につけてもらう取組をしています。各時間評価の視点に対し、特に秀でている♥、支援が必要★等の簡単な印です。その印を見て、支援が必要な子供へは休み時間や放課後を使って補習をすることもあります。2学期、アルファベットの定着が今ひとつだったとAEAと私が感じた子供の家庭へは、担任の了解を得て、冬休みにアルファベットカードを持ち帰って慣れ親しむ練習のサポートをお願いする文書を出しました。このように、AEAによる評価メモのおかげで、私自身が気付いていない子供のがんばりや困り感に目を向けることができます。また、学期末には、「Performance Challenge」という形で個別にやり取りや発表をする際、AEAが相手、私が評価をする形をとり、独りよがりな見取りにならないよう、AEAと吟味して評価するようにしています。ただ、全時間にAEAが入るわけでないため、適切な評価ができているかどうか自信はありません。今後も可能な限り研修を受けたり、他校他地域の先生方との情報共有を図ったりしながら、評価について学ぼうと思います。

2 小中連携の充実

「アルファベットの文字指導が小学校『外国語』の学習内容になった」ことから6年生と私自身、かなりのプレッシャーを感じています。今までのアルファベットの積み重ねが十分でないことを課題として、今年度は3年生から楽しみながら定着を図ろうと学級及び特別支援学級担任にも協力をお願いしています。併せて、中学校との情報交換や出前授業等で連携を深めることが不可欠だと考え、小学校教員による中学校での英語の授業参観、中学校の先生方による6年の授業参観及び出前授業を来年度以降実現できる可能性を探っています。中学校の英語の先生に本校での課題についてアドバイスを乞い、専科として、子供同様、気負わず楽しみながら授業ができること、そして、外国語の授業を突破口にして小中連携が他教科にも広がることを願っています。